https://n.news.naver.com/article/023/0003713941

1940년대 조흥은행(현 신한은행)에 맡긴 돈을 3대째 찾지 못하고 있는 한 가족의 사연이 전해졌다. 이 가족은 현재 가치 100억원으로 추정되는 현금보관증을 소유하고 있으나, 진위 여부가 확인되지 않는다는 이유로 지급을 거절 당했다고 한다.

3일 연합뉴스에 따르면 경상북도 예천군의 김규정(79)씨는 부친이 조흥은행에 남긴 거액의 돈을 수십 년이 지나도록 인출하지 못하고 있다.

사연은 일제강점기로 거슬러 올라간다. 김규정씨의 부친 고(故) 김주식씨는 14살이던 1910년 일본으로 건너가 막노동 생활을 시작했다. 그는 1945년 해방을 맞자 고생하며 한푼두푼 모아놓은 엔화를 들고 귀국했다.

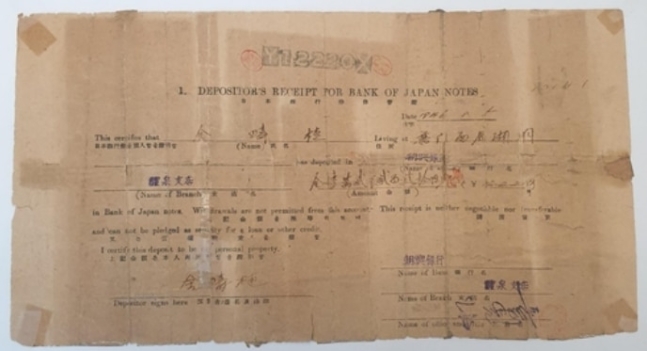

김주식씨는 이듬해 조흥은행 예천군 지점에 1만2220엔을 예치하고 ‘현금보관증’을 받았다고 한다. 이 보관증에는 ‘1946년 3월5일 조흥은행 풍천 지점의 박종선 지점장이 예천군 보문면 미호동에 사는 김주식씨의 일본 돈 1만2220엔을 받아 보관함을 증명한다’ ‘다른 사람이 소유권을 침해할 수 없다’는 문구가 적혀 있다. 김씨의 사인과 조흥은행 직인도 증서에 포함됐다.

김주식씨는 한국전쟁 이후 조흥은행을 찾아 맡긴 돈을 인출하려 했다. 하지만 은행은 전쟁으로 남은 자료가 많지 않았고 시스템이 미비하다는 이유로 출금일을 차일피일 미뤘다고 한다. 이후 박정희 정권 때는 경제개발을 위한 외화 자금이 필요해 엔화 출금이 어려웠고 이러한 국내 사정으로 김주식씨는 돈을 돌려받지 못했다고 한다. 결국 김주식씨는 타지에서 번 돈을 끝내 한 푼도 찾지 못하고 1969년 화병으로 눈을 감았다.

창고 안에 잠들어 있던 김주식씨의 현금보관증은 1982년 발견됐다. 그의 아들 김규정씨는 모친에게 사연을 전해 듣고 부친의 한을 풀어주러 나섰다.

김규정씨는 1980년대초 방문한 조흥은행의 한 국고 담당 대리관에게 “우리 은행 것이 맞다”며 “100억원 이상을 내줘야 하지만, (거액을) 인출하려면 재무부 허가를 받아야 한다”는 말을 들었다고 주장했다. 20일 뒤 김규정씨는 금융 당국에 문의했지만 이전과는 다른 답변이 돌아왔다. “현금보관증의 진위를 확인할 수 없다”는 내용이었다고 한다.

현재 고령이 된 김규정씨를 대신해 그의 막내 딸 A씨가 나서고 있다. A씨는 최근 금융감독원과 2006년 조흥은행과 합병한 신한은행 등에 민원을 낸 것으로 알려졌다. 1946년 1만2220엔의 현재 가치는 40억~70억원으로 추정된다. 환율, 물가 상승, 화폐개혁 등을 고려해 평가한 가치다. 여기에 76년간 쌓인 은행 이자까지 합하면 돌려받을 금액은 100억원을 넘길 것으로 추산된다.

신한은행 측은 난감하다는 입장이다. 신한은행 관계자는 이날 조선닷컴에 ”‘현금 보관증’은 현재 은행에서 사용되는 양식이 아니며 과거 자료에도 남은 기록을 찾지 못 했다”며 “진위 여부를 확인할 수 없어 난감하다”고 했다.

최혜승 기자 [email protected]

막노동해서 40억을 벌 수가 있구나..

화폐가치 차이죠

그만큼 우리나라 화폐가치가 뛰어오른것

지금도 한국돈 250만원이면 자기네나라에서 부자로 산다며 몰려오는 불법체류자들 있자나요.. 왜 그러겠어요